項目3.ホワイトバランス

3.ホワイトバランス

ホワイトバランスと色温度

色温度とは、真っ黒い仮定上の物質を熱していったとき、その物質から放出される光の色をその時の温度をもって色温度といい単位をケルビンで表します。

昔のストーブの燃焼筒が初めは鉄の黒い状態から段々熱してくると赤くなり、オレンジになって、白に近くなるのを想像するとわかりやすいかもしれません。

実際には夕日は約2000K°位で赤味の強いオレンジ、白熱球となると3200K°位でオレンジ色、昼間の太陽光は5500K°程度で白色、それ以上の温度となると青白くなる。

これは、あくまでも光源の色であり、これらの色温度の光源が真っ白い「物」に当てられた時、真っ白く映るように設定をするのがホワイトバランスといいます。(もしくはホワイトバランスをとるという)

フィルム時代は5500K°に設定されたものがデイライトタイプと呼ばれ標準のフィルムとして使用されていました。スタジオなど白熱球で撮影する用途で3200K°に合わせたフィルムはタングステンタイプと呼ばれていました。

フィルム時代はフォルムそのものの交換によりホワイトバランスを調整していましたが、デジタルカメラはほぼすべての機種で度数を無段階に調節できるようになっています。

カメラが判断して自動的に適切な度数を調整する機種がほとんどでこの機能を「オートホワイトバランス」(AWB)といいます。

カメラの初期設定ではほとんどこのオートホワイトバランスに設定されていますので、初心者は見たこともない人がほとんどと思います。

また、自分でケルビン値を指定して設定することもできます。

カメラによってはプリセットされた『太陽光』・『曇り』・『白熱灯』・『ストロボ』などを選んで設定できるものもあります。

しかし、実際にはミックス光や厳密なホワイトバランスが必要な場合や食べ物のようにホワイトバランスが崩れると不味そうに写る場合はマニュアルで設定する方が望ましい場合があります。

その場合、ほぼすべてのデジタルカメラにはマニュアルで設定するために、あらかじめ白いもの(コピー用紙などで十分)をその場の光で撮影し、その画像をもとにホワイトバランスを決定する機能(【MWB】マニュアルホワイトバランス)があります。

実際には光源の色温度を測るのが目的ですので、プロ用にはレンズの前に白いドーム状のカバーを取り付け光源に向けて撮影して使う専用の道具もありますが、ミックス光の場合は実際に撮影する被写体の置かれる場所でのホワイトバランスが重要なので紙で代用する方が成功率は高いといえます。

18%グレーボードを持っている場合はグレーでも構いません。

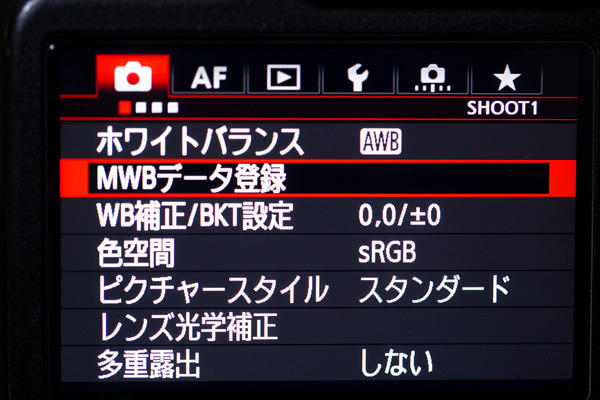

キヤノン機の場合の設定方法

1.設定メニューから「MWBデータ登録」を選択

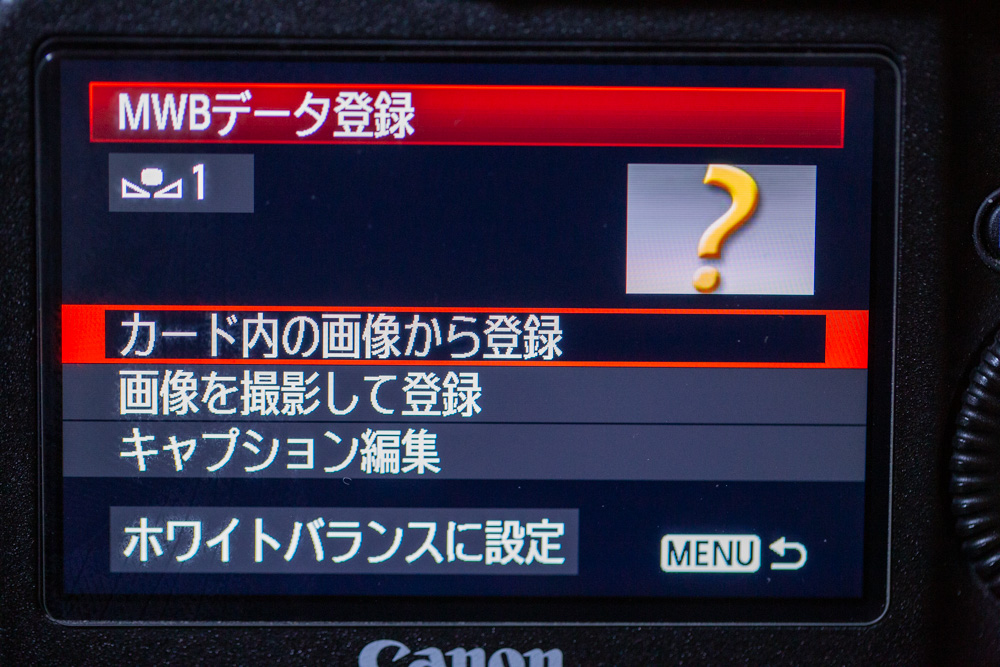

2.登録画面ですでに撮影している場合は『カード内から登録』を、撮影前なら『画像を撮影して登録』を選択

これだけでその場の光源に合わせたホワイトバランスが設定できます。

環境光とメインライトの色温度調整

LED照明を当てるときの注意点として、環境光が明るい場合、環境光とLEDライトで色温度の違いがあるとミックス光となり、ホワイトバランスが取りにくくなり、さらに被写体の部分ごとにカラーバランスが崩れた撮影にならないようにすることです。

店舗内での撮影は店舗の照明が白熱球使用の色温度の低い場合が多く、LEDライトの色温度を3200K°にして撮影するとうまくいく場合が多いようです。

最悪の場合は店内の照明を消してもらい、LEDのみの光で撮影をした方がよい場合もあります。

窓があり微かながら太陽光が入り込んでいる場合などは、室内照明を消して、5500K°のままのLED照明と太陽光で撮影した方が良いです。